厦门沙坡尾自本世纪初就开始了旧城改造与城市更新的叙事。作为一个以渔业文化为根基的独特片区,沙坡尾的转型之路并不一帆风顺。在经历了“退渔”事件、创意业态引入、旅游业爆发、街区网红化等阶段之后,其未来的走向仍未可知。唯一确切发生的,是避风坞世代与海洋的联结被切断,留下了一群无海可讨的“讨海人”。本文从沙坡尾渔业的兴衰说起,向我们讲述了城市更新宏大叙事背后,渔民们作为个体所经历的漂泊与阵痛。

2015年6月10日,厦门港沙坡尾避风坞退渔工程完毕。此后这里将不再会有渔船停靠。

1934年厦门为鹭江修筑堤岸,同时建造避风坞,奠定了沙坡尾的渔港地位。上世纪五十至六十年代,这里相继建立了鱼肝油厂、冷冻厂、造船厂等工厂,厦门海洋实业公司、渔捞公社等也选址于此。1969年,避风坞扩建至2.8万平方米;1987年,国家投资修建驳岸码头,沙坡尾的日卸鱼能力从每小时5吨提高到400吨。

沙坡尾用了半个多世纪成为厦门渔业的中心,也在一个月内被洗刷干净。2015年5月8日,思明区政府和厦门市海洋与渔业管理局发布退渔公告。5月12日,厦港街道印发渔船退出、渔民上岸转产的具体办法。渔民签约、上岸,交出渔船和证件,获得赔偿金和奖励金。避风坞告别了最后一批渔民,渔民们告别了海洋。

△2015年退渔前,沙坡尾避风坞停泊着大量小型渔船。

△2016年,刚刚退渔完成后的沙坡尾已没有了渔船的身影。

△2018年,沙坡尾逐渐商业化,河岸修筑了步行道,一条景观船停泊在水面上。

避风坞的退渔并非难以预料。很难说厦门经历了像东北重工业城市那般的转型阵痛,早在一系列政策出台之前,渔业的衰落已经成为渔民们逐渐接受的现实。

从1949年至1990年代,厦门渔业一直以捕捞为主。根据《厦门年鉴》的统计,1950至1952年,厦门渔业的年产量在5000吨左右,海洋捕捞的比重占60%。1964年厦门渔业产量上升到17800多吨,海洋捕捞占其中的68%,到1977年,海洋捕捞产量达到总产量的74%。但竭泽而渔的方式很快带来了资源危机。

进入九十年代后,海洋捕捞,尤其是近海捕捞已难以为继。与此同时,水产养殖的规模不断扩大。1994年,水产养殖产量首次超过捕捞产量,成为新的产业支柱。海洋资源的枯竭伴随着岸上城市的迅速生长。1980年厦门经济特区成立之后,城市调整产业结构。农业和工业比重下降,服务业则逐渐壮大。厦门的城市定位逐渐转向“旅游城市”“港口城市”。

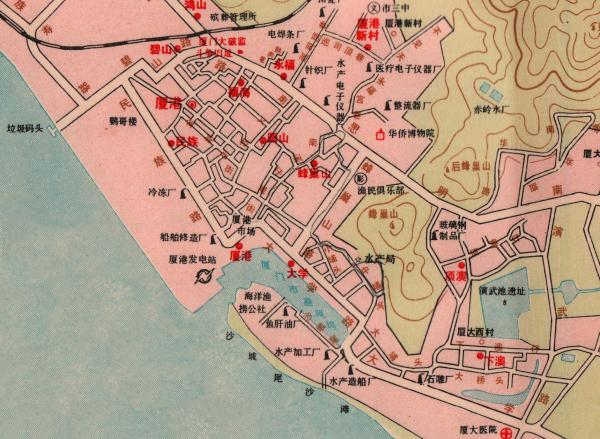

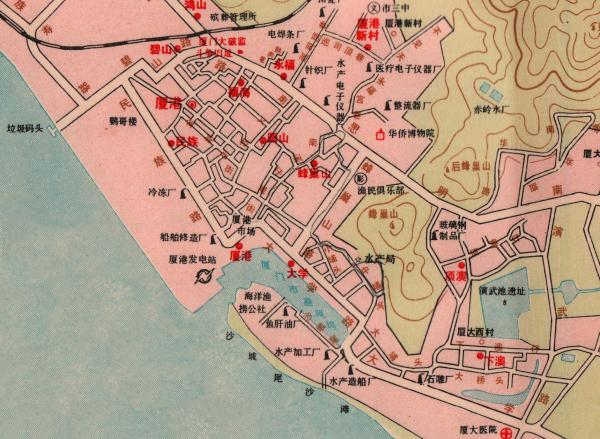

△1980年代的厦门港地图,工厂、市场、港口和道路的格局与今天基本一致。

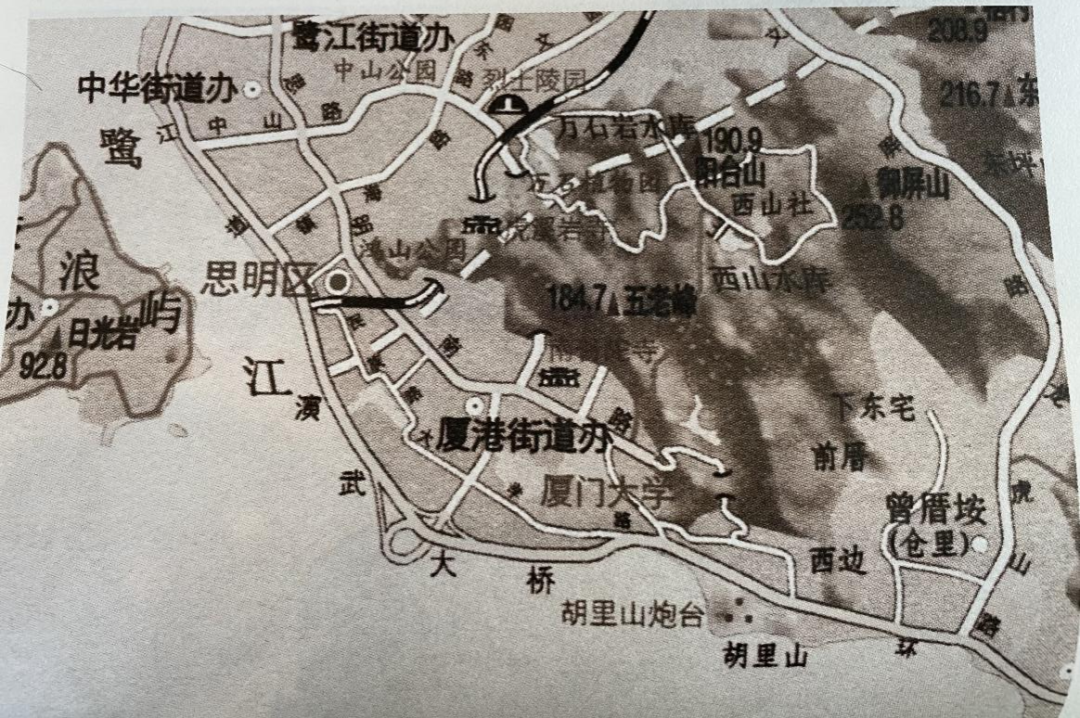

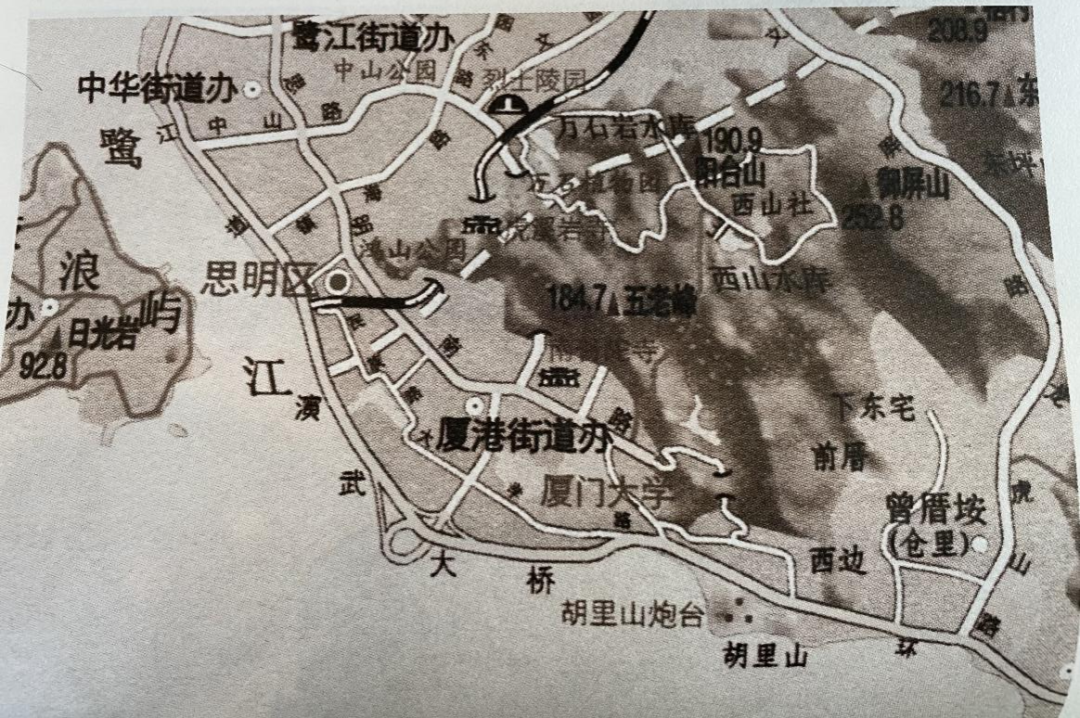

△在2003年,与厦港海岸线基本平行的演武大桥竣工,大型船只自此无法进出避风坞。图为2005年的《厦门岛地图》(局部)。

渔业的演变过程塑造着厦门港,以及停靠于此的渔民。老一辈的当地人更愿意将渔民称为“疍民”,或者“讨海人”,这些称呼代表着以船为家的生活方式。疍民家族世代漂泊,为谋生计,或躲避战乱,许多家族的先辈从龙海、浯屿、海澄等地迁徙到厦门港,有的甚至远到印尼、马来西亚等南洋地区。(延伸阅读:从城市更新再谈沙坡尾:呼唤在地文化觉醒)

与之相对应,内陆居民被称为“山顶人”。山顶人不下水,讨海人不上岸,两个群体之间却常有冲突。很多时候,疍民都处于弱势地位。在清朝乃至民国的很长时段内,疍民不能上岸定居,子女也不能上学,只能随父母出海。为防止孩子落水,父母用名为“狗尾仔”的绳子一头将他们绑住,另一头系在桅杆上。“狗尾仔”也成为他们的护命绳。

然而相较于少数富裕的“山顶人”,生活贫苦的疍民占了绝大多数。厦门港终究是他们的渔港。沙坡尾从避风坞路口往东延伸到厦大医院和胡里山炮台,往西包括现在的中华儿女美术馆以及众多工厂。在楼房尚未覆盖这里时,从避风坞口到胡里山是辽阔的沙滩。潮起,细沙被海浪向上推,在太阳的炙烤下显得雪白;杂木和船上掉下的木头随着海水漂来,被渔民拾起、晒干、当作柴火。潮退,岸边裸露出荒凉的滩涂,嶙峋的木麻黄拼命抓住细沙,龙舌兰的叶子在海风中变得坚硬。

在潮涨潮落之外,渔港自有其呼吸的节奏。根据生长于厦门港的闽南文化研究者陈复授回忆,每到鱼汛时,渔船满载而归,密密麻麻地停泊在避风坞外的海滩边,连绵一公里多。“起风暴了,渔船回来了,厦门就活起来了。”渔工将一筐筐鲜鱼抬出船舱,装进舢板或竹排转运到岸边;在鱼行或水产供销公司的组织下,等候多时的渔民家属手持竹杠勾绳,将船上卸下的鲜鱼抬送到鱼市场过磅、分类。“无数小舢板和竹排往来穿梭。搬运鱼货的,往船上运送物资的,上千人轮番进出;船上与岸边的呼喊声,久别重逢的欢笑声,抬运鱼货的号子声与风声、海浪声混杂”,丰收的喜悦在浓烈的海鲜鱼腥味中弥漫。

△沙坡尾曾经的鱼市。厦门港的鱼汛分冬、春、夏三季,其中冬春两季以捕捞带鱼为主。渔船归来之时,厦门港也随之苏醒。

△上世纪90年代初,厦门港群众迎送远洋跨国渔轮出海的场景。上世纪五十年代成立的渔捞公社是厦门港渔业发展在二十世纪后半叶的缩影。在八十年代后,公社先后经历公司制改革和上市,此后面临巨额亏损,最终在2005年解散。

在渔业产量攀升的背后,是被卷入现代化和工业化浪潮中的厦门港。在二十世纪五十年代,原本管理渔船的私人鱼行被取缔,零散的船主和渔民也被收编进互助组、合作社。讨海人逐渐成为有组织的渔业工人。

1956年10月,厦门港成立远帆、劳动、前进等七个高级渔业合作社,一个合作社的规模大约七百多名成员,三十多艘渔船。大船可以到东山、东碇等渔场捕鱼,收入可观。1959年3月渔捞公社成立。成立之初时,公社有八十多条三桅的钓艚船,分成五个生产队,每个队分别有十多条船。1984年,渔捞公社改制为厦门第二渔业公司,并在1992年成为中国最早的上市企业之一。

然而高光时刻是短暂的,潮水的方向已然改变。由于近海渔业资源枯竭、企业管理不善等原因,进入21世纪后,第二渔业公司面临巨额亏损,并最终在2005年倒闭。

张良出生于1962年,家里四代人都在厦门港捕鱼营生。和大多数同龄人一样,他在小学毕业后没几年就上船。那是1976年,海洋捕捞业的繁盛时期。四年之前,厦港远洋鱼队从出海,曾创下三个航次收获1000多吨的纪录。他所在的集体企业有六十多条船,每条船上有四十余人。

虽说“行船跑马三分命”,但凶险往往伴随可观的利润。在1970年代,厦门工人每月能拿三四十块,而渔民出海一天的收入是两百到三百块。厦港渔民卖鱼的足迹延伸到汕头、东山,是众人眼中的“钱包”。每逢卖完鱼的归港之日,亲友相聚,渔民是其中最阔绰的那个。他们吃腻了鱼肉,鸡鸭成为宴会佳肴。改革开放之初,源源不断的财富通过海洋涌入沙坡尾,酒店、饭店、夜总会在灯红酒绿中招摇。

这样的繁荣并不持久。1988年,张良所在的企业的营收开始出现困难。在他的印象中,渔民是慢慢上岸的。当发现出海的收入越来越少,一支支船队也渐次解散。海面上的大型渔船越来越少,仅剩下一些人偶尔会驾着小船出去钓鱼。2015年之后,最后一批小船也被清退。2008年,张良拿到了海洋局的下岗补助。而彼时他已经将近十六年没有出过海。在这期间他打过各种零工,干过保安,也做过小生意。

渔民退回到岸边,大举进攻的城市却逐渐将渔港围剿。2003年演武大桥竣工通车,受限于桥洞的高度,大型渔船无法再出入避风坞。2015年,避风坞在退渔之后筑起堤坝,小型渔船的通道也被封闭。同年,紧邻沙坡尾的世贸双子塔交付使用,300米高的塔楼成为厦门的新地标。

张良住在避风坞西岸的尽头。这片老旧的居民区在以前是船厂的仓库,1950年代被改成住宅分配给渔民。幽长的楼道昏暗,散发出霉味,白天依然需要开灯。零星的几家商铺已经倒闭。偶尔有来游玩的年轻人闯入,又匆匆离开。电线密匝匝地盘在半空,一户人家的晾衣杆搭在防盗笼和对面的阳台之间。三月底的时节,居民楼里的植物探出吐了新芽的枝丫。

△避风坞西岸的居民区是几代沙坡尾渔民们的家园。住房年久失修,呈现出与年轻人眼中潮流、网红的沙坡尾全然不同的面貌。

这一片的居民在去年底签了协议,由于地铁的修建,这里可能面临拆迁。张良并不愿意搬家。因为他认为单位的公房难以在拆迁中获得可观的补偿,以及不想离开这个白天外出时不用锁门的熟人社区。他的电视机柜旁摆着一个鱼缸,鱼缸里泡着二十多年前他出海时捞到的水草,他将其称为“海里的树”。水草随波飘荡以繁衍生息,渔民在漂泊中维系世代稳定,无论在海洋还是陆地,都是如此。

拆迁也是沙坡尾的规划运营单位——沙坡渔港文化创意投资公司目前最担心的事情之一。他们不知道大学路、民族路和艺术西区是否在动迁范围之内,担心公司投入大量成本运营的街区会就此消失。

对于张良来说,沙坡尾是一个什么都有的地方,吃喝玩乐,一应俱全。这句描述可以放到他年轻时,也可以放到现在。但在生于1990年代的陈昕眼里,在她的少年时代,沙坡尾破败衰落,聚集了瘾君子和混混,是危险的代名词。陈昕在沙坡尾的工厂宿舍里长大,高中毕业时因动迁而离开。2016年,她加入沙坡文创,重新回到见证她成长的沙坡尾,也帮助沙坡尾找到新的可能。

在沙坡渔港文化创意投资公司的策划运营之下,沙坡尾引入了迎合年轻人品味的商铺,打造了市集、Live House和滑板场。沙坡尾喧闹的灵魂被再度唤醒,只是觥筹交错间的已不再是当年面孔。

△2013年开始,沙坡渔港文化创意投资公司先后对沙坡尾片的水产冷冻厂、鱼丸厂等旧厂房进行设计改造:原水产冷冻厂位于沙坡尾避风坞边上,本废弃多年,沙坡渔港文化创意投资公司将其改造为“艺术西区”,并引入年轻人热衷的生活场景和业态,迅速吸引了大量人流。

上图摄影:倪瑜遥

下图摄影:崔国

注1:本文为《城市中国》研究中心(UCRC)独立研究文章,文中内容未经被访者审阅;

1.中共厦门市委宣传部,厦门市社会科学界联合会合编. 口述历史:厦门港记忆[M].厦门:鹭江出版社,2014.

2.陈复授. 讨海人:玉沙坡涛声[M].厦门:鹭江出版社,2020.